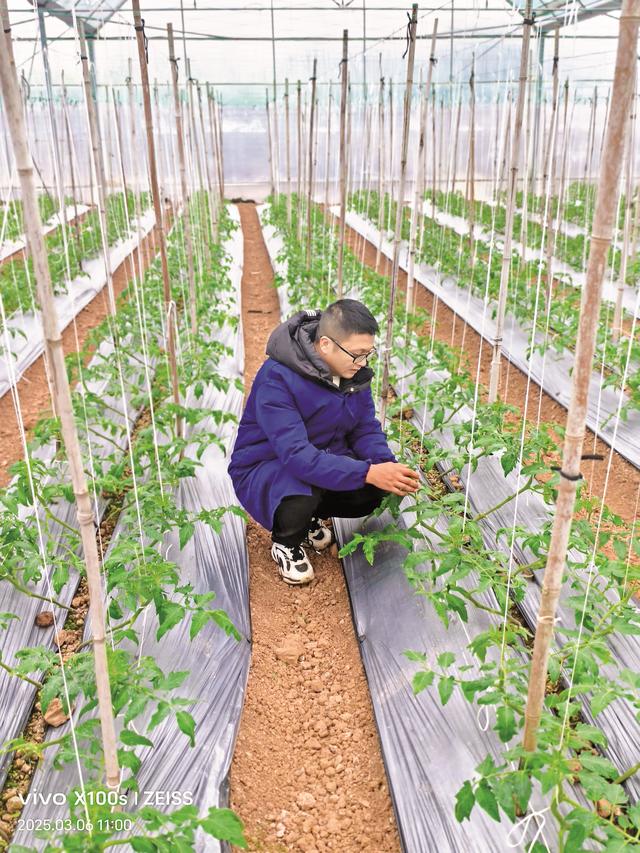

张前义察看西红柿苗长势情况。

人勤春早。

2月28日,在广安区大龙镇战斗村,5个蔬菜大棚整齐排列,在阳光的照耀下熠熠生辉。

大棚里,西红柿苗正奋力生长,一派绿意盎然、生机勃勃的景象。

“快、齐、壮”,蔬菜大棚种植业主张前义弯着腰,正在察看西红柿苗长势,“嗯,长得确实不错。”

菜苗长势好,今年又有好收成。发展大棚蔬菜产业的这些年,张前义的底气越来越足。

今年38岁的张前义是重庆人,有着10多年的大棚蔬菜种植经验。去年10月,大龙镇政府引进业主发展产业,他在水源充足、土壤透气性好的战斗村承包了22亩大棚,种植西红柿、辣椒、丝瓜等蔬菜。

“4月中旬西红柿成熟后不愁卖,都是订单销售。”张前义说,西红柿每亩可产2万斤左右,预计年产值100万元。

“现在正是苗子生长的关键时期,必须做好管理,才能保证结出的西红柿口感好。”张前义一边说,一边轻轻拨开西红柿苗的叶子,露出下面粗壮的茎。

口感好的西红柿是什么样的?

“色泽鲜亮、果肉饱满、酸甜适中。”张前义回答。

这样优质的西红柿是怎样种植出来的?

张前义笑了笑,指着西红柿苗周边的黑色管子说:“这就是我们的秘密武器——先进的水肥一体化技术。通过这些管子,我们可以定时定量地给西红柿苗浇水施肥,通过手机操作就能轻松完成。”

这项技术还有许多好处,张前义一一介绍:“它不仅提高了水肥利用率,让每一滴水、每一粒肥都能发挥最大作用,大大节省了人力成本。更重要的是,它还能让西红柿苗得到更精准的呵护,从而长出更加优质的果实。”

有了好品种和好技术,销售问题如何解决呢?

张前义并不担心:“去年12月育苗的时候,我们就与重庆的企业达成了销售协议。”

张前义的成功并非偶然。他的大棚蔬菜产业能够稳健发展,离不开大龙镇政府的大力支持——

协调多方资源,引进先进的种植技术和设备,提高蔬菜的生产效率和品质;

免费发放30吨有机肥,实行薄膜以旧换新政策,降低生产成本;

积极帮助拓展销售渠道,与收购企业建立稳定的合作关系,确保蔬菜能够顺利销售出去。

蔬菜产业发展旺,群众增收路更宽。

当天,在张前义的蔬菜大棚基地里,几位村民正忙着为西红柿苗卧倒吊秧。自从张前义到村里承包大棚种植蔬菜后,他们的生活也发生了变化。

“以前我们在家里种地,收入不高。现在来这里打工,每个月都能赚2000多元。”村民陈合莲笑着说。

事实上,张前义的蔬菜种植产业,不仅为战斗村村民带来了实惠,他还在岳池县、武胜县,以及广安区悦来镇、浓溪镇等地,与其他业主合作发展蔬菜大棚基地,种植的西红柿、黄瓜、辣椒等蔬菜,优先供应广安本地市场,剩余的销往周边城市。

这些大棚蔬菜不仅产量可观,还带动了当地村民就业,人均年增收1万元左右。

谈及自己的成功,张前义谦逊地表示:“一个人成功不算成功,让村民都跟着富起来才算成功。”

2月10日召开的市委农村工作领导小组2025年第1次全体(扩大)会议明确提出:“坚持农业农村优先发展,深入实施‘优镇兴乡’战略,突出‘三大目标’持续做优农业,推动农业增效益、农村增活力、农民增收入,加快建设农业强市。”

这次会议为我市“三农”工作指明了方向,也增添了张前义发展产业的动力。他说:“未来,我更有信心把蔬菜产业做大做强。”(广安区融媒 张雅棋 广安日报记者 王小静 文/图)