诸葛亮,字孔明,号卧龙,徐州琅琊阳都(今山东临沂市沂南县)人,三国时期蜀汉丞相,杰出的政治家、军事家、文学家。他虽身居高位,却一生清正廉洁。

诸葛亮曾给刘禅上过一份《自表后主》的奏章,说明自己的家庭财产状况:“今成都有桑八百株,薄田十五顷,子弟衣食,自有余饶。至于臣在外任,别无调度,随身衣食,悉仰于官,不别治生,长寸以尺。若死之日,不使内有余帛,外有赢财,以负陛下。”他表示,在成都的家人从事种植和蚕桑等农事活动,保子孙温饱无虞。至于在外任,没有别的安排,衣食起居,全靠官俸供给。俸禄之外,没有别的生计,不另外经营产业来增加收入。死的时候,家里不会有多余的布帛,外面不会有多余的钱财,决不辜负后主的信任。

诸葛亮以自己毕生的实际行动实现了他清正廉洁的理想。在《又与李严书》中,诸葛亮说:“吾受赐八十万斛,今蓄财无余,妾无副服。”他家里没有多余的钱财,妻子连件像样的换洗衣服也没有。他的廉洁自律,在蜀国官吏中起到了示范作用。他任用的官员,大多勤于政事,清正廉洁。例如名将姜维,其住宅十分简陋,家里也无多余的钱财;邓芝不仅生活俭朴,家无私产,连妻子也“不免饥寒”,死时也是“家无余财”。

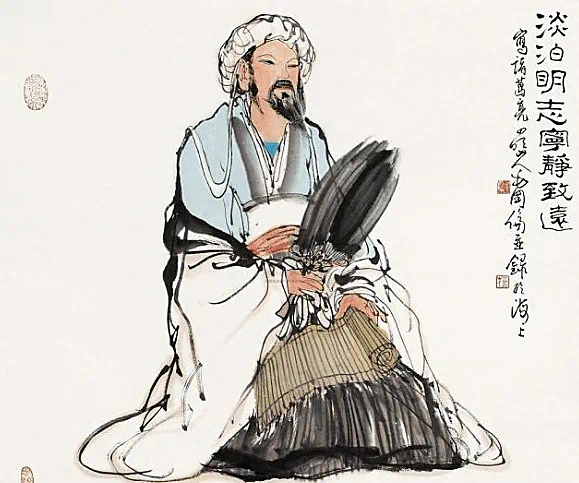

诸葛亮临终前给8岁儿子诸葛瞻的家书《诫子书》,成为后世历代学子修身立志的名篇。“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。慆慢则不能励精,险躁则不能冶性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!”这封家书是诸葛亮对自己一生的总结,通过这些智慧理性、简练谨严的文字,劝勉儿子勤学立志,修身养性要从淡泊宁静中下功夫,最忌怠惰险躁。

汉建兴十二年,诸葛亮与魏国司马懿在渭南对抗,病死于五丈原军中。是年八月,诸葛亮病危,留下遗嘱,要求把他的遗体安葬在陕西汉中定军山下,丧葬力求节俭简朴,依山造坟,墓穴切不可求大,只要能容纳下一口棺木即可。入殓时,只穿平时的便服,不放任何陪葬品。这就是一代名相诸葛亮的最后要求。如今,武侯墓,即诸葛亮墓,就坐落在陕西省勉县定军山脚下,其间冈峦起伏,山环水抱,风景秀丽。

蜀国君臣百姓特地在成都修建祠庙,唐朝诗人杜甫游览成都武侯祠,写下诗作《蜀相》,以纪念这位“鞠躬尽瘁,死而后已”的一代名相。